Педагогические условия реализации семейных традиций в физическом воспитании детей дошкольного возраста

Диссертант: Гарипова Инга Олеговна

Год защиты: 2005

Ученая степень: кандидат педагогических наук

Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования

Научный руководитель: Егоров Б.Б.

Ведущее учреждение: Московский городской педагогический университет

Место выполнения: Институт развития дошкольного образования РАО

Оппоненты: Новикова Г.П., Борисова М.М.

На правах рукописи

ГАРИПОВА ИНГА ОЛЕГОВНА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В реалиях современной

российской образовательной системы, основу которой составляют процессы интеграции

и регионализации, особое значение приобретает изучение подрастающего человека

не только как гражданина страны, но и как жителя конкретного региона,

адаптированного к его социальным, экономическим, духовно-нравственным,

этническим и климатическим условиям. Последствием глубоких

социально-экономических преобразований в стране является обострение

противоречия между растущей потребностью общества в активных, здоровых людях и

катастрофически ухудшающимся здоровьем детей. Объективная оценка негативных тенденций

в области охраны здоровья населения, несовершенства программно-методического и

организационного обеспечения физического воспитания детей и молодежи в

образовательных учреждениях определила необходимость создания Правительством РФ

«Концепции развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на

период до 2005 года». В частности, в ней указывается на важность разработки

региональных программ приобщения различных групп населения, в первую очередь

детей, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Решение этой задачи становится невозможным без понимания того,

что одним из определяющих факторов формирования здорового поколения, способного

к активной деятельности, учению, труду, было и остается физическое воспитание,

построенное на учете региональных условий проживания. Важную

роль в этом процессе играют различные социальные институты, однако общая

позиция современных исследований позволяет утверждать, что именно семья

является не просто важным, но и необходимым, в высшей степени действенным

компонентом физического воспитания детей (А.К. Атаев, 1983; В.К. Бальсевич,

1997; Н.И. Бочарова, 2002; Э.С. Вильчковский, 1987 и др.).

Семья - сложное образование и является объектом изучения

различных отраслей науки. Большинство исследователей (педагогов, психологов,

социологов, философов) рассматривают семью как систему взаимоотношений между ее

членами (А.И. Антонов. 1996; В.Н. Дружинин. 1996; А.Г. Харчев, 1979; В. Сатир,

1992 и др.). Одним из аспектов рассмотрения особенностей семьи является изучение

влияния на семейные отношения семейных традиций (А.В. Мудрик. 1994; Д.С.

Лихачев. 1985; Н.Ф. Дик, 1993). Наиболее глубоко изучены

этнические традиции социализации ребенка и традиции народной педагогики (Е.С.

Бабунова, 1996: Т.А. Березина, 1998; А.Э. Измайлов.

1991; И.С. Кон. 1988). Ряд исследований посвящен изучению процесса

физического воспитания детей разного возраста на основе национальных обычаев и

традиций (А.К. Атаев 1986; В.И. Прокопенко, 1994).

Вместе с тем, анализ научной литературы свидетельствует о том,

что традиции физического воспитания в современной семье специальному изучению

не подвергались, а также не рассматривался вопрос об их влиянии на формирование

у ребенка потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. Кроме

того, сама семейная традиция физического воспитания как

культурно-педагогическое явление не получила до сих пор разносторонней оценки;

открытым остается вопрос и о ее роли и месте в

целостной системе физкультурно-оздоровительной работы.

Семья как многогранная система в своем воздействии на

формирование основ физической культуры ребенка опосредствуется субъективными и

объективными условиями и факторами, что экспериментально доказано

отечественными и зарубежными исследователями (В.Г. Бакашвили, 1990; В.П. Дуброва,

1997; Ю.Ф. Змановский. 1994; В.И. Усаков, 2000 и др.). К факторам, влияющим на

структуру, традиционные формы и содержание физического воспитания в семье,

относятся региональные климатические условия. Учет этого влияния играет важную

роль в процессе повышения адаптации организма к конкретному набору особых

условий среды обитания. Обращение к изучению существующих традиций физического

воспитания детей особенно актуально для северо-восточного региона РФ, в

частности, для Магаданской области, климатические особенности которой

характеризуются как экстремальные для проживания. В связи с этим изучение роли

семейных традиций физического воспитания в деле сохранения и укрепления

здоровья, обогащения двигательного опыта ребенка дошкольного возраста

представляется, несомненно, значимым.

Основанием для выбора темы данного исследования послужили, с

одной стороны, актуальность для теории и практики дошкольного образования

проблемы поддержания и развития традиций физического воспитания, с другой - ее

недостаточная разработанность.

Цель исследования - определить содержание, структуру и

педагогические условия реализации традиций физического воспитания в современной

семье, проживающей в условиях северо-восточного региона РФ.

Объект исследования - содержание физического воспитания

ребенка дошкольного возраста в семье и дошкольных образовательных учреждениях.

Предмет исследования - возможности и условия оптимизации

традиций физического воспитания дошкольников в семье.

Гипотеза исследования: в условиях семейного воспитания можно

добиться обогащения двигательного опыта ребенка средствами физической культуры,

если:

- совокупность

семейных традиций приобщения ребенка к физической культуре, передаваемых

младшему поколению в различных формах физического воспитания, выступает в качестве

«пускового механизма» интереса детей к проблеме сохранения и укрепления своего

здоровья и развития у них потребности в ежедневных физических упражнениях;

- в ряду

взаимодействующих институтов воспитания семейное воспитание выступает как один

из базовых компонентов позитивного физического развития ребенка;

- процесс создания в

жизни семьи традиций физического воспитания и их оптимизация осуществляются в

ходе творческого взаимодействия педагогов дошкольных учреждений и родителей.

Задачи исследования:

1. Провести анализ

состояния здоровья детей дошкольного возраста, проживающих в условиях

северо-востока РФ (на примере Магаданской области РФ).

2. Изучить традиции

физического воспитания в семье: содержание, функции, структуру.

3. Выявить специфику

содержания семейных традиций физического воспитания в условиях Магаданской

области РФ.

4. Определить механизм

развития и оптимизации традиций физического воспитания в семье.

5. Разработать

программу оптимизации традиций физического воспитания в семье.

6. Изучить в условиях

эксперимента эффективность выбранных направлений работы с родителями, детьми и

воспитателями дошкольных учреждений в процессе реализации указанной программы.

Методологической основой исследования

послужили положения, разработанные в трудах педагогов, психологов, физиологов о

влиянии биологических и социальных факторов на развитие человека (Л.С.

Выготский, С.И. Гальперин, Н.А. Агаджанян, В.П. Казначеев), о физической

активности и физической культуре как важных факторах, определяющих здоровье

человека (Е.А. Аркин, Е.Г. Леви-Гориневская, Т.И. Осокина, М.Ю. Кистяковская,

Н.М. Амосов, В.Т. Кудрявцев), о физическом воспитании в семье как факторе

гармоничного развития ребенка (Я.А. Коменский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев,

Е.А. Покровский, И.А. Сикорский, В. И. Усаков, Ю.Ф. Змановский, Э.С.

Вильчковский).

Для решения поставленных задач и проверки

выдвинутой гипотезы применялись следующие методы исследования: 1) получение

ретроспективной информации (теоретический анализ и обобщение литературных материалов

философского, психолого-педагогического, анатомо-физиологического,

общепедагогического направлений, анализ программ по физическому воспитанию

детей дошкольного возраста; 2) сбор текущей информации (анкетирование, опрос,

беседа); 3) организация опытно-экспериментальной работы с использованием

диагностических методик и анализ ее результатов.

Исследование проводилось с 1998 по 2003 годы поэтапно:

первый этап (1998-2000 гг.) был посвящен изучению и анализу

педагогической, физиологической, психологической литературы по исследуемой

проблеме с целью определения теоретических основ исследования: выявление

проблемы и предмета исследования, обоснование методики опытно-экспериментальной

работы и проведение «пилотажного» исследования, направленного на выяснение

общего состояния здоровья и физического воспитания детей в семьях Магаданской

области РФ:

второй этап (2000-2002 гг.) включал экспериментальную часть

исследования: разработку и опытную проверку программы оптимизации традиций

физического воспитания в семье; корректировку опытно-экспериментальной работы;

анализ и обобщение результатов констатирующего и формирующего экспериментов;

третий этап (2002-2003 гг.) был посвящен обобщению результатов

исследования, формулированию выводов и оформлению текста диссертации.

Экспериментальной базой для проведения исследования

явились дошкольные образовательные учреждения №№ 1, 2, 63 г. Магадана, № 1050 ЮЗОУО

г. Москвы, семьи детей, посещающих данные ДОУ.

Научная новизна исследования заключается в выявлении и

изучении содержания семейных традиций физического воспитания, их структуры в

современных семьях северо-восточного региона РФ, а также разработке форм и

методов их оптимизации (поддержания и развития), выявлению роли дошкольных

образовательных учреждений в этом процессе.

Теоретическая значимость исследования

заключается: в классификации традиций физического воспитания в семье, выявлении

их специфики, определении механизмов воздействия традиций на формирование у

ребенка потребности в систематических физических упражнениях; выявлении

субъективных и объективных условий и факторов, влияющих на процесс физического

воспитания ребенка в семье; определении оптимальных форм преемственности ДОУ и

семьи в физическом воспитании северных дошкольников; получении

материалов об использовании традиций физического воспитания в современной

семье; разработке общих теоретических оснований для построения программы работы

с родителями по оптимизации традиций физического воспитания в семье.

Практическая значимость исследования. Сформулированы и апробированы

практические рекомендации, открывающие новые организационные и методические

возможности совершенствования физического воспитания детей дошкольного возраста

в семье в условиях Крайнего Северо-Востока РФ; разработана и внедрена в

практику работы дошкольных образовательных учреждений программа оптимизации

семейных традиций физического воспитания детей дошкольного возраста; результаты

исследования могут быть использованы воспитателями дошкольных учреждений в

процессе сотрудничества с родителями воспитанников в целях укрепления их

здоровья; разработанные в ходе исследования методические материалы могут

применяться в процессе профессиональной подготовки педагогических кадров.

На защиту выносятся следующие

положения:

1. Физическое

воспитание детей дошкольного возраста в семье в условиях Крайнего

Северо-востока РФ требует особой организации в силу специфики

регионально-климатических особенностей и определяемых ими показателей здоровья

северных детей.

2. Традиции физического

воспитания в семье выполняют ряд функций (регулятивную,

ценностно-ориентирующую, отражательную, информационную, прогнозирующую),

реализация которых способствует решению фундаментальных задач в развитии

ребенка: оздоровительных, образовательных, воспитательных.

3. Традиции физического

воспитания, существующие в семьях Крайнего Северо-востока РФ, имеют

региональную специфику, выражающуюся (в зависимости от этнической

принадлежности родителей), в подборе наиболее эффективных в данных условиях

средств сохранения и укрепления здоровья, учете возможностей их комбинирования.

4. Нормативный элемент

традиций физического воспитания в семье способен выступать в качестве механизма

формирования у детей осознанной потребности в ежедневных физических

упражнениях.

5. В рамках реализации

в дошкольных образовательных учреждениях специальной программы оптимизации

традиций физического воспитания в семье возможно содействие укреплению

внутрисемейных связей, формирование соответствующего менталитета у

подрастающего поколения, обогащение двигательного опыта ребенка.

Достоверность результатов исследования определяется:

- опорой на

теоретические и естественно-научные основы физического

воспитания в семье;

- применением

совокупности взаимодополняющих методов исследования, адекватных поставленным

задачам;

- репрезентативностью

выборки (более 700 семей Магаданской области в «пилотажном» исследовании, 100

семей г. Магадана на констатирующем этапе и 60 семей на формирующем этапе

исследования);

- использованием

метода сравнительного анализа и статистических методов обработки результатов

исследования.

Апробация и внедрение результатов

исследования: основные положения и результаты исследования обсуждались на

заседаниях кафедры педагогики и психологии начального обучения и дошкольного

воспитания Северного международного университета (СМУ, г. Магадан) (1999-2003

гг.), на научных конференциях аспирантов и молодых исследователей СМУ «Идеи,

гипотезы, поиск...» (1999-2002 гг.), на региональной научно-практической

конференции «Проблемы физической культуры, здоровья и духовно-нравственного

воспитания детей и молодежи» (г. Нерюнгри, 1999г.), на Всероссийской

научной заочной конференции «Современная семья: проблемы и перспективы

развития» (г. Тверь, 2001 г.). на научно-практической

конференции «О совершенствовании нравственно-патриотического воспитания в

условиях дошкольного образовательного учреждения» (г. Магадан, 2002 г.), на Всероссийской

научно-практической конференции «Развивающая педагогика оздоровления: опыт и

перспективы» (г. Москва, 2003

г.), на заседаниях лаборатории психолого-педагогических

основ развивающего образования Института дошкольного образования и семейного

воспитания РАО (г. Москва, 2003-2004 гг.).

Материалы исследования отражены в двенадцати публикациях автора.

Разработанные на основе исследования практические рекомендации по

организации физического воспитания в семье внедрены в педагогический процесс

детского сада №63 г. Магадана, №1050 ЮЗОУО г. Москвы; результаты исследования

включены в содержание консультаций, конференций для родителей г. Магадана (ДОУ

№ 1, 13), в материалы лекций для воспитателей, физкультурных руководителей,

руководителей дошкольных учреждений г. Магадана, в материалы спецкурса и

спецсеминаров для студентов очного и заочного обучения педагогического

факультета Северного международного университета (1999-2003 гг.).

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения,

списка литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность

темы, определены проблема, цель, объект, предмет исследования, сформулированы

гипотеза и основные положения, выносимые на защиту; указаны задачи, основные

этапы и методы диссертационного исследования, его научная и практическая

значимость.

В первой главе диссертации - «Теоретические основы физического воспитания

ребенка дошкольного возраста в семье» - представлен общий анализ

психолого-педагогических исследований, посвященных определению роли семьи в

процессе физического воспитания и укрепления здоровья дошкольников. По

определению А.Х. Мацковского (1978), диапазон воздействия семьи на

воспитываемых ею детей так же широк, как и диапазон общественного воздействия.

Кроме того, по некоторым аспектам воспитательной деятельности семья обладает

особыми, дополнительными, присущими только ей возможностями. Это

прежде всего формирование эмоциональной культуры, привычек человека. Такой

подход дает возможность определить семью как стимулирующую среду формирования

личности ребенка, обладающую рядом специфичных особенностей. Конкретная картина

физического воспитания ребенка в семье может быть представлена при рассмотрении

совокупности факторов и условий семейного воспитания, которые являются

определяющими в приобщении детей к физической культуре. В ряде исследований

(Ю.Ф. Змановский, 1983; А.К. Атаев, 1983; В.И. Усаков, 2000; В.Г. Бакашвили,

1990) указывается, что уклад жизни народа, способы производства, особенности

развития хозяйства, материальная культура, исторические условия определяют

структуру, формы, пути развития физического воспитания, в том числе и в семье.

Представляется возможным отнести к таким условиям также региональные

климатические особенности, так как они существенно влияют на содержание

физического воспитания в семье.

В качестве факторов физического воспитания в семье также

выступают:

- исходные показатели

состояния здоровья и психического развития детей. Замечена закономерность: чем

ниже исходный уровень здоровья ребенка, тем больше внимания родители уделяют

его физическому воспитанию. Психолого-педагогические критерии здоровья -

поведенческие и личностные характеристики здоровья (жалобы, раздражительность,

утомляемость, капризность и т.п.) - также определяют продолжительность,

характер, формы физического воспитания ребенка в семье (Ю.Ф. Змановский, 1989);

- социальные и

демографические характеристики семьи, а также наличие в семье традиций

здорового образа жизни. Несомненным фактором, влияющим как на уровень

физического развития, так и на формирование стремления к активному

использованию физических упражнений, является педагогическая компетентность

родителей относительно выбора и эффективного использования средств физической

культуры (гигиенические факторы, естественные силы природы, массаж, физические

упражнения).

Все эти факторы прямо или косвенно определяют более или менее

благоприятные предпосылки для полноценного физического, умственного,

эстетического, нравственного, трудового, т.е. всестороннего воспитания

дошкольников.

А.В. Петровский (1996) рассматривает процесс социального развития

личности как диалектическое единство прерывности и непрерывности. Первая тенденция

отражает качественные изменения, порождаемые особенностями включения личности в

новые социально-исторические условия, вторая - закономерности развития в рамках

данной референтной общности (семьи). Можно предположить, что правильно

организованное физическое воспитание в семье, выступая как условие и фундамент

психофизического благополучия ребенка, в свою очередь зависит от ряда

объективных и субъективных условий.

В науке и практике физического воспитания выделены условия,

обязательное соблюдение которых обеспечивает создание благоприятной ситуации

для позитивного физического развития ребенка: рациональный режим дня и

полноценное питание; оптимальная двигательная активность; благоприятный

психоэмоциональный климат; закаливание организма (Т.И. Осокина, 1978; М.Ю.

Кистяковская. 1969; Ю.Ф. Змановский, 1990 и др.). Позитивное физическое

развитие - это не только своевременное изменение форм и функций организма, т.е.

телесных характеристик подрастающего человека, но и его духовное

совершенствование. В каждой форме физического воспитания по-разному

представлены духовные начала, связанные с интеллектуальным и

социально-психологическим компонентами, а также с широким спектром

потребностей, способностей, отношений. Это определяет специфику физического

воспитания в целом и позволяет решать общевоспитательные, общекультурные

задачи, связанные с общением, культурным отдыхом, развитием эмоциональной сферы

ребенка. В этом отношении семья как социальный институт играет также

немаловажную роль.

Можно предположить, что перечисленные компоненты определяют

содержание и структуру физического воспитания в семье. Совокупность данных

компонентов позволяет рассматривать семью как один из наиболее значимых

факторов позитивного физического развития ребенка. На основании такого подхода

представляется возможным считать правомерной задачу получения объективной

характеристики семьи как особой стимулирующей среды, в которой формируются

здоровье каждого ребенка, и сформулировать исходные положения, согласно

которым:

- семья может

рассматриваться как персональная среда жизни человека от рождения до смерти, во

многом определяющая физическое развитие ребенка, уровень которого зависит от

ряда параметров, выступающих в качестве факторов (социальные и демографические

характеристики семьи, наличие в семье традиций здорового образа жизни,

педагогическая компетентность родителей) и условий;

- семья способна

сформировать к концу дошкольного возраста осознанное отношение ребенка к

проблеме поддержания здоровья посредством своих специфических компонентов

(пример родителей и других членов семьи; наличие семейных традиций активного

отдыха (туризм, семейные праздники, подвижные игры) и поддержания здоровья

(закаливание, физические упражнения, занятия спортом); соблюдение оптимального

режима дня, питания, двигательной активности).

- семья способна

выполнять социализирующую функцию в рамках физического воспитания (присвоение

навыков, правил поведения; осознание границ нормы и патологии); формировать

первоначальные знания у ребенка о здоровье, болезни, способах поддержания

здоровья.

Необходимо также отметить, что формирование здорового поколения

является результатом взаимодействия множества социально-биологических факторов

(Н.А. Агаджанян; 1994; В.П. Казначеев. 1996). Своеобразие

природно-климатических, экологических, социально-гигиенических,

социально-педагогических и других факторов Северо-Востока России определяет

особенности воздействия окружающей среды на детский организм. Жизнь в трудных

климатических условиях может рассматриваться как жизнь при дополнительных

функциональных нагрузках, а следовательно, возникает ситуация повышенного риска

для здоровья. Интенсивные миграционные процессы на территории Магаданской

области приводят к увеличению количества браков между лицами из отдаленных

географических районов. Это становится причиной изменения морфологических и

физиологических показателей новорожденных («рекомбинация генов» - Н.П. Дубинин.

1976). В сочетании с рядом других специфических факторов

(трудности планирования семьи в связи с миграционным фактором, низкое

репродуктивное здоровье северных женщин, длительное ультрафиолетовое голодание,

режим малоподвижности в зимний период и т.д.) это определяет повышенную

заболеваемость новорожденных региона; у детей дошкольного возраста - снижение

важнейших показателей иммунитета, что создает предпосылки более частых

заболеваний, длительного их течения и перехода в хронические формы.

Можно считать, что у детей, рожденных и долговременно проживающих в условиях

Крайнего Северо-Востока, формируется северная физиологическая норма профиля

здоровья с иной организационно-анатомической структурой связи на всех уровнях

человеческого организма. Это требует особой, нестандартной организации

физического воспитания. При этом гарантом поддержания психофизического

здоровья, по нашему мнению, способны выступать семейные традиции здорового

образа жизни, формирующиеся под несомненным влиянием специфики условий

проживания в северном регионе.

Успешность решения поставленной задачи изначально зависит от

подготовленности родителей дошкольников, что предполагает интенсификацию

деятельности работников дошкольных учреждений в плане взаимодействия с семьей в

вопросах физического воспитания, а именно:

- тщательную

диагностику физического состояния детей с опорой на данные исследований

педагогов, наблюдения родителей и сравнительный анализ возможностей детей

выполнять определенные физические упражнения в группе сверстников и домашних

условиях, а также организацию на ее основе дифференцированного двигательного

режима;

- разработку

программы обучения родителей принципам оздоровительных технологий;

- организацию

систематических консультаций для родителей физкультурными руководителями,

психологами, врачами как в традиционной форме, так и в

виде тренингов (анализ родителями конкретных ситуаций, поиск реальных и

оптимальных педагогических решений);

- ориентирование

родителей на современную литературу, освещающую проблемы закаливания,

организации систематических занятий физкультурой в домашних условиях с учетом

регионального компонента;

- внедрение в широкую

практику таких новых форм работы, как домашние задания по физкультуре,

оформление семейных фотоальбомов, отражающих традиции здорового образа жизни,

сформировавшиеся на протяжении нескольких поколений, организация семейных

физкультурно-оздоровительных клубов.

Преемственность в оздоровительной работе в дошкольном учреждении

и семье также должна основываться на целенаправленном и систематизированном

изучении семейных традиций физического воспитания. Успешность сотрудничества,

на наш взгляд, становится возможной только при опоре на весь исторический и

педагогический опыт использования разнообразных форм, средств, систем

воспитания и образования здорового человека, а также при глубоком изучении

региональной специфики семьи и запросов родителей к системе образования.

Во второй главе - «Традиции физического воспитания в семье как

компонент физической культуры и условие адаптации ребенка-дошкольника к

экстремальным условиям проживания на Крайнем Северо-Востоке» - представлены

особенности семейных традиций физического воспитания, их функции, содержание и

структура; определен механизм воздействия данного комплекса традиций на уровень

здоровья ребенка и косвенного влияния на его социальную и биологическую

адаптированность, нравственное сознание, способность к творческому познанию

окружающего мира.

Подход к определению структуры традиции не

может быть однозначным, поскольку в это понятие включаются как элементы

социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению,

процесс наследования, его способы (Н.С. Сарсенбаев, 1971), так и

обусловленность традиции генетическими и историческими законами развития

общественных отношений, механизмами ее функционирования, интеграции, регуляции

(В.Д. Плахов). В большинстве семей родители используют

рационально-эмоциональную модель воспитания (А. Эллис, 1989), где рациональный

компонент выступает в качестве целесообразных законов, а эмоциональный -

мотивов, формирующих поведение. Этот подход позволил нам рассмотреть структуру

традиций физического воспитания через призму «модели убеждения в области

здоровья» - системы воздействия на сознание и поведение ребенка (И.М.

Розенсток, 1990), что послужило основанием для выделения следующих элементов

структуры традиции физического воспитания: эмоциональное отношение к проблеме

сохранения здоровья, осознание значимости этой проблемы, выбор действий. Эмоциональное отношение определяется наиболее очевидными

убеждениями о последствиях поведения (может рассматриваться с точки зрения

позитивных и негативных установок: «Занятия

физкультурой и спортом способствуют укреплению здоровья» или «Болеют все без

исключения, независимо от физической подготовленности и закаленности»).

Осознание значимости проблемы сохранения и укрепления здоровья предполагает

подчинение определенным требованиям к поведению, убеждение в необходимости

действовать в соответствии с содержанием традиции. Выбор действий адаптирует

содержание традиции применительно к возможностям семьи, конкретным

обстоятельствам повседневной жизни, а также создает предпосылку появления новых

традиций.

Таким образом, такой анализ структуры семейных традиций

физического воспитания позволил определить механизм их воздействия на ребенка:

Социальные

требования и установки

–

ретрансляция родителями установок общества через традиции

–

убеждение в значимости использования традиционных для

семьи способов укрепления здоровья

–

поведение

В содержательной стороне традиций физического воспитания в семье

были выделены следующие элементы:

- формы организации условий

жизни (режим дня, рацион питания, комплекс культурно-гигиенических навыков);

- физические

упражнения (подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, туризм);

- физкультурно-оздоровительные

мероприятия (закаливающие процедуры, утренняя гимнастика);

- способы и приемы

формирования у подрастающего поколения мотивации здорового образа жизни

(беседы, чтение различных литературных произведений, личный пример родителей и

других членов семьи).

Предполагалось, что важную роль в понимании сущности традиций

физического воспитания в семье играет определение их функции. Исследования Н.И.

Сидоренко, В.Д. Плахова (1995) позволили определить общие функции семейных

традиций (регулятивная, ценностно-ориентирующая, отражательная, информационная,

прогнозирующая) и их подфункции (Т.М. Баринова, 1998), раскрыть богатство их

содержания и педагогический, общекультурный потенциал семейных традиций. Анализ

литературы дает основание считать, что указанная выше система функций присуща

любым традициям и является общей для них. Однако существующие традиции

физического воспитания в семье имеют несколько приоритетных компонентов, что

позволило нам наметить определенную иерархию функций

семейных традиций относительно осуществления процесса физического воспитания в

семье. С нашей точки зрения, указанные функции могут быть реализованы по

следующим направлениям: оздоровительному, нравственному, творческому,

образовательному, воспитательному.

Безусловно, значимым является оздоровительное направление. Забота

о сохранении и укреплении здоровья членов семьи осуществляется путем реализации

регулятивной функции (планирование семейной жизни; систематизация воспитания

детей; стабилизация семейного общения; постановка социальных задач; обеспечение

оптимального взаимодействия семьи с другими социальными системами). Занятия

физкультурой и спортом всей семьей помогают более эффективно использовать

свободное время, ориентируя подрастающее поколение на использование

оздоровительных компонентов в досуге. Процесс освоения ценностей физической

культуры происходит, в частности, посредством реализации

ценностно-ориентирующей функции (образец для подражания в деятельности

подрастающих поколений; оценка членами семьи своей деятельности; полоролевое

воспитание; мотивация поведения). Все эти факторы способствуют отвыканию

вредных привычек (социальных и биологических) и приобщению к здоровому образу

жизни. Иными словами, традиции физического воспитания имеют ярко сраженную

значимость в процессе освоения детьми духовных, нравственных ценностей.

Регулярные занятия физической культурой и спортом всей семьей способствуют

эффективному воспитанию ценных личностных качеств: настойчивости, воли,

трудолюбия, коллективизма, коммуникабельности и т.д. Таким образом, семейные

традиции поддержания здорового образа жизни способны выступить и в качестве

средства нравственного воспитания при наличии личного примера родителей,

воспринимающих заботу о своем физическом и психическом здоровье как норму

поведения.

Анализ литературы показал, что формирование потребности в

систематических занятиях физкультурой и спортом происходит посредством

присвоения ребенком социальных семейных законов и целей, через осознание

необходимости данной деятельности, т.е. через реализацию отражательной функции

семейных традиций. Двигательное развитие ребенка происходит в форме активного

творческого освоения мира движений. Кроме того, нельзя не учитывать появление у

каждого нового поколения своих приоритетов в использовании форм физической

культуры (аэробика, баскетбол, восточные единоборства и т.д.). Таким образом,

при общей стабильности традиций поддержания здоровья в семье немаловажным

компонентом является творческая, открытая для перестройки структура

двигательного опыта ребенка.

Информационная функция семейных традиций, с нашей точки зрения,

реализуется посредством передачи информации о законах, целях и порядке

деятельности и заключает в себе знания о жизнедеятельности семьи. В рамках

традиций физического воспитания это предполагает решение определенного

комплекса образовательных и воспитательных задач: расширение знаний детей о

мире и о самом себе; формирование потребности в самосовершенствовании и

самовоспитании; формирование системы личностных и семейных традиций.

Как уже упоминалось выше, в Магадане миграционный фактор играет

значительную роль в создании этнически смешанных семей. Высокая

миграционная активность на Севере (60-70 гг. XX в.) объяснялась, с одной

стороны, потребностью в трудовых ресурсах интенсивно развивающегося

экономического района и обеспечением довольно высокого жизненного уровня для прибывающих;

с другой - неблагоприятными в климатогеографическом отношении условиями среды

обитания. На современном этапе, после произошедших кардинальных

экономических реформ, наблюдается значительный отток населения. Параметры

продолжительности проживания в условиях Магаданской области в основном

определяются комплексом мероприятий, выступающих в качестве гаранта социальной

защиты: быт, питание, отдых, а потому и здоровье. Медико-биологическая

адаптация к условиям проживания также теснейшим образом связана с разрешением

проблем социального плана. В результате с 1990 г. область потеряла

около 34% населения. Однако, несмотря на сильные миграционные настроения,

наметилась тенденция к снижению темпов миграции. Во многом это объясняется

стабилизацией ситуации в экономике и социальной сфере.

Наличие большого количества этнически смешанных семей,

проживающих на территории Магаданской области, поставило перед нами вопрос о

двух возможных аспектах изучения семейных традиций северян: комбинированных

форм традиций и анализа степени и причин несформированности приемлемых традиций

здорового образа жизни именно в северных условиях. Анализ литературы

показывает, что некая единая классификация традиций физического воспитания в

семье пока не создана. Так, в ряде исследований, посвященных

изучению данного процесса (В.К. Арсеньев. 1948: В.И.

Прокопенко. 1994 и др.), предложен перечень таких занятий физическими

упражнениями в семье, которые имеют яркую региональную (в зависимости от

климатических и географических особенностей) и этническую «окрашенность».

Возникло предположение, что традиционная система физического воспитания,

существовавшая, в частности, у народов Крайнего Севера, может являться базисом

всесторонней подготовки подрастающего поколения к жизни в определенных регионально-климатических

условиях. Данный факт нашел подтверждение при проведении нами

пилотажного исследования (анкетирование членов 700 семей (1999 г.) по изучению

особенностей физического воспитания в семьях, проживающих на территории г.

Магадана и Магаданской области. Действительно, родители, даже приехавшие

из других районов РФ, выбирают те способы укрепления здоровья своих детей,

которые наиболее действенны в северных природно-климатических условиях. Однако

говорить о полной преемственности методов повышения сопротивляемости организма

у коренного и пришлого населения нельзя. Различия касаются как степени

воздействия закаливающих агентов на организм ребенка, так и способов мотивации

осознанного отношения к сохранению своего здоровья. Как выяснилось, специфичность

набора традиций физического воспитания в семьях зависит от ряда факторов:

этнической принадлежности членов семьи, ее этнической однородности, уровня

образования родителей, продолжительности проживания их на севере и т.д.

В третьей главе - «Оптимизация семейных традиций физического

воспитания в процессе сотрудничества семьи и детских образовательных

учреждений» - представлены описание и анализ содержания традиций

физического воспитания в современных семьях г. Магадана; рассмотрены основы

создания программы оптимизации (актуализации и обогащения) традиций физического

воспитания в семье, выделены содержание и формы сотрудничества семьи и

дошкольного образовательного учреждения в процессе физического воспитания

дошкольников, а также приведены результаты констатирующего и формирующего

экспериментов. В исследовании участвовали дети, посещающие дошкольные

образовательные учреждения №№ 1, 2, 63 г. Магадана, их родители, а также студенты

педагогического факультета Северного международного университета (г. Магадан) в

январе-марте 2002 г.

Были обследованы 100 семей, 30 детей подготовительной к школе группы, 20

студентов (уроженцы г. Магадана).

В рамках констатирующего многосерийного эксперимента

использовался комплекс методов (анкетирование родителей, интервьюирование

детей, написание сочинений студентами педагогического факультета), совокупность

которых помогла дать количественную и качественную характеристику выбранных

направлений.

Анализ результатов констатирующего эксперимента

(родителю - участнику эксперимента - было предложено два набора вопросов:

социально-демографическая анкета и опросник, выявляющий уровень традиций

физического воспитания в семье) показал, что более чем у половины исследуемых

семей существуют семейные традиции поддержания здорового образа жизни,

передаваемые из поколения в поколение и имеющие региональную «окрашенность»

(ходьба на лыжах, туристические походы в природу зимой и летом). Однако данные, полученные в результате анкетирования, опроса и

использования метода творческих сочинений позволили сделать вывод о том, что

при наличии понимания значимости активного использования физических упражнений

детьми, значительная часть родителей не только не реализовывала в воспитании

осознанную ими необходимость в подобном виде деятельности, но и полностью

перекладывала заботу о здоровье и физическом развитии детей на педагогов и

врачей. Поэтому формирующий этап экспериментального исследования был

направлен на проверку программы оптимизации традиций физического воспитания в

процессе сотрудничества дошкольного учреждения и семьи, поиск механизмов

привлечения дошкольников к активному использованию физических упражнений в

повседневной жизни и приобщения их к ценностям физической культуры через

познание семейных традиций физического воспитания.

Разработанная программа предполагала создание единого

воспитательно-образовательного пространства в рамках дошкольного учреждения и

семьи в области физической культуры. Достижение этой цели

оказалось возможным только при наличии понимания педагогами и родителями необходимости

развивающего воздействия средств физической культуры на здоровье подрастающего

поколения через реализацию комплексного гуманитарного похода в семье и ДОУ

(В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров, 2003), что и послужило исходным принципом

построения программы оптимизации традиций физического воспитания в семье.

Поэтому, несмотря на физкультурно-оздоровительную направленность программы, ее

реализация предполагала также решение значительных общесоциальных задач:

укрепление внутрисемейных связей, формирование соответствующего менталитета у

подрастающего поколения.

Процесс создания программы предопределил разработку и апробацию

комплекса системных мероприятий, реализуемых в трех основных направлениях:

I. Приобщение детей к социальному опыту своей семьи

в области поддержания здоровья. Целью организации совместной

деятельности с детьми педагога-экспериментатора и родителей было формирование у

дошкольников осознания важности здоровья, устойчивого интереса к физическим

упражнениям, стремления использовать как новые виды упражнений, так и

традиционные для семьи. Установлено, что в основе деятельности по укреплению

своего здоровья и созданию условий для реализации намеченных или поставленных

целей лежит мотивированная потребность. Отсутствие таковой создает трудности в

приобщении детей к физической культуре. Поэтому разработанная система работы с

детьми основывалась на использовании форм получения знаний о своем здоровье и

путях его улучшения средствами физической культуры и спорта.

Для индивидуальных и групповых занятий с детьми был разработан

цикл упражнений. Практический материал сначала использовался

педагогом-экспериментатором в условиях ДОУ, а затем передавался родителям для

последующей работы с детьми дома.

Прочность усвоения знаний и формирование соответствующей

мотивации обеспечивались последовательным осуществлением следующих этапов

работы:

1) чтение сказок и

рассказов о пользе занятий физическими упражнениями и спортом и последующая

беседа с детьми о прочитанном; 2) составление

спортивного генеалогического древа своей семьи; 3) игровые упражнения,

выявляющие и закрепляющие осознанные представления об использовании средств

укрепления индивидуального здоровья и мотивах, побуждающих к этому виду

деятельности (метод незаконченных предложений, словесно-образные ассоциации,

построение иерархии мотивов, побуждающих заниматься

физической культурой и сохранять свое здоровье).

Для выяснения итогов проведенной работы для детей контрольной и

экспериментальной (с углубленной работой) групп был предложен опросник,

выявляющий иерархию мотивов, побуждающих детей использовать формы физической

культуры в своей жизни. Дошкольников просили определить по степени значимости

причины, по которым они занимаются физкультурой и спортом.

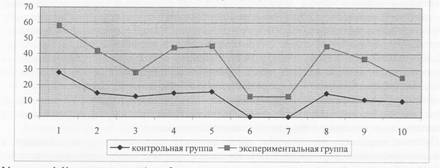

Диаграмма 1. Мотивы, побуждающие детей заниматься

физкультурой (в %).

Мотивация: 1. Укрепляю здоровье (хочу быть сильным,

выносливым, закаленным). 2. Узнаю новое о спорте. 3.

Поступаю, как мой друг (подруга). 4. Поступаю, как папа. 5. Поступаю, как мама.

6. Поступаю, как брат (как сестра). 7. Поступаю, как бабушка (как дедушка). 8.

Нравятся занятия по физкультуре в детском саду. 9. Хочу стать спортсменом. 10.

Хочу стать чемпионом.

Анализ полученных данных показал, что при наличии в обеих группах

стремления сохранять свое здоровье средствами физической культуры, после

проведенных мероприятий дети экспериментальной группы (с углубленной работой)

отличались более высокой заинтересованностью в повышении своих спортивных

результатов и ориентированностью на пример членов семьи.

Для получения более точных данных о реальном месте элементов

физической культуры в жизни семьи и ребенка после проведения экспериментальной

работы, детям экспериментальной и контрольной групп было предложено в свободной

форме (без ограничения времени и выразительных средств) рисование на тему

«Выходной день в нашей семье». Анализ детских работ показал, что в рисунках

детей контрольной группы (90%) преобладали сюжеты, связанные со следующими

формами проведения досуга: просмотр телевизионных программ всей семьей;

организация семейного застолья (чаепитие, обед, ужин, празднование дня

рождения); игры в компьютер. В тоже время дети экспериментальной группы

раскрывали заданную тему, отражая такие значимые для семьи моменты, как

совместные с родителями прогулки, туристические походы, занятия спортивными

упражнениями и играми - футболом, лыжами, катанием на велосипеде и т.д. (73.3%

рисунков). Необходимо отметить, что мы не использовали детские работы в рамках

рисуночного тестирования для выяснения психоэмоционального состояния ребенка и его

взаимоотношений с членами семьи. Предметом анализа служил только сюжет.

Существенную значимость имеют результаты исследования динамики

заболеваемости детей в период проведения эксперимента. Изучение

состояния здоровья детей экспериментальной и контрольной групп основывалось на

общепринятых показателях: число детей, не обращавшихся за медицинской помощью;

средняя продолжительность одного случая заболевания: процент часто болеющих

детей.

Анализ полученных данных по окончании эксперимента показал, что

количество дошкольников экспериментальной группы, не обращавшихся за

медицинской помощью, по сравнению с контрольной,

значительно больше. Также наблюдалось снижение средней длительности болезней,

что свидетельствует о повышении сопротивляемости организма детей

экспериментальной группы заболеваниям.

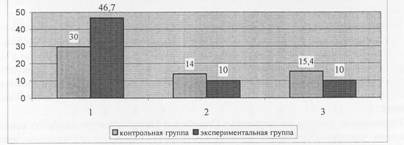

Диаграмма 2. Сравнительная характеристика показателей

здоровья детей контрольной и экспериментальной групп.

1) число детей, не обращавшихся за медицинской помощью (в

%);

2) средняя продолжительность одного случая заболевания

(количество дней);

3) количество часто болеющих детей (в

%).

Характеризуя полученные результаты, необходимо

отметить значительную разницу в количестве пропущенных детьми дней по болезни

между экспериментальной и контрольной группами в октябре-ноябре и апреле-мае

2001-2002гг. (280 дней - в контрольной группе, 112 - в экспериментальной).

Значительное увеличение заболеваний связано с сезонно-климатическими

особенностями северо-восточного региона. Именно в данные периоды происходит

интенсивное проявление инфекционных заболеваний (гриппа, ОРВИ и др.) и

обострение хронических (аллергозов, бронхитов и др.). У детей экспериментальной

группы устойчивость организма оказалась выше, чем в

контрольной.

Таким образом, можно констатировать, что после реализации

экспериментальной программы, данные о состоянии здоровья и изменениях,

произошедших в мотивационной сфере детей, подтвердили эффективность выбранных в

исследовании воспитательных направлений и методик. Работа по оптимизации

традиций физического воспитания в семье способствовала удовлетворению

потребности детей в движении, систематичности осуществления

физкультурно-оздоровительной деятельности в семье, формированию у дошкольников

интереса и потребности к занятиям физкультурой, а также повышению сопротивляемости

организма заболеваниям.

II. Работа с родителями по оптимизации семейных

традиций физического воспитания. При организации данной работы были выделены

следующие приоритетные направления: 1. Развитие у родителей способности

понимать потребности своего ребенка, адекватно оценивать его двигательные

возможности и в соответствии с этим ставить реальные задачи его дальнейшего

развития; 2. Формирование умения воспринимать ребенка как равноправного

партнера в физкультурно-спортивной жизни семьи; 3. Осознавать и анализировать

существующие семейные традиции физического воспитания.

Программа оптимизации традиций физического воспитания в

родительской среде включала 3 основных компонента:

1. Проведение цикла

общегрупповых занятий с родителями экспериментальной группы. В его рамках

основной темой являлись те семейные традиции, которые были отобраны для

заключительного этапа работы - стадии актуализации усвоенного содержания:

составление семейных фотоальбомов, отражающих спортивную историю семьи;

разработка семейного кодекса здоровья и изготовление эмблемы здоровья;

привлечение родителей к реализации программы Семейного Олимпийского клуба на

базе ДОУ.

2. Педагогическое

консультирование родителей педагогом-экспериментатором. Тематика консультаций

определялась, как правило, самими родителями и касалась общих вопросов

физкультурно-оздоровительной работы в условиях семьи. На основании озвученных

родителями проблемных вопросов было произведено примерное распределение тем для

различных форм консультирования: индивидуальные и групповые консультации,

обсуждение на родительских собраниях.

3. Проведение работы по

созданию Семейного Олимпийского клуба со всеми родителями экспериментальной

группы (30 семей). Основное назначение этой формы работы - создание условий для

удовлетворения двигательной потребности ребенка, укрепление внутрисемейных

связей, создание благоприятной основы для сотрудничества ДОУ и семьи в области

физического воспитания.

Общим итогом работы в рамках программы оптимизации традиций

физического воспитания в семье было фронтальное собрание со всеми родителями

экспериментальной группы по теме «Физическое воспитание в семье и здоровье

ребенка». Оно показало, что в результате проведенной работы у родителей

наметилась позитивная перестройка в понимании проблемы укрепления здоровья

детей: переход от пассивного принятия ситуации - к реальным действиям.

Эффективность реализованной программы была также проверена

посредством анкетирования родителей экспериментальной группы. Результаты

изменений, произошедших в содержании физического воспитания детей в целом и

функционировании традиций физического воспитания, в частности, отражены в

диаграммах 3 и 4.

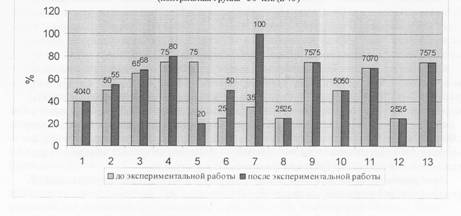

Диаграмма 3. Содержание физического

воспитания в семье (контрольная группа - 30 чел (в %)

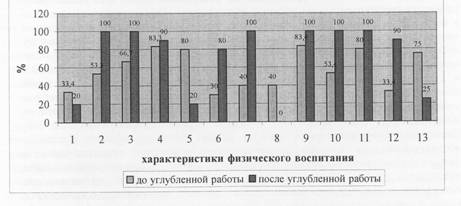

Диаграмма 4. Содержание физического

воспитания в семье (экспериментальная группа - 30 чел (в %)

Характеристики физического воспитания (по содержанию

опросника) 1-13:

1 - частота заболеваемости детей более

4-х раз в год; 2 - семьи, использующие закаливающие процедуры; 3 -семьи,

использующие физические упражнения; 4 - семьи, в которых ребенок любит

заниматься физической культурой; 5 - семьи, использующие жизненный опыт как

основу физического воспитания; 6 - семьи, использующие специальную литературу и

консультации специалистов как основу физического воспитания; 7 -

информированность о содержании физического воспитания в ДОУ; 8 - семьи,

испытывающие трудности в физическом воспитании; 9 - семьи, в которых проводятся

беседы о здоровье и способах его укрепления; 10 -семьи, имеющие традиции

физического воспитания; 11 - семьи, имеющие спортивный инвентарь; 12 - семьи,

посещающие с детьми спортивные зрелища; 13 - частота заболеваемости родителей

более 4-х раз в год.

Таким образом, анализ результатов анкетирования показал, что

произошли значительные изменения в содержании физического воспитания в семье.

Обращает внимание тот факт, что все родители стали предпринимать попытки

использования системы закаливания детей, обогащения их двигательного опыта. Как

следствие, уменьшилось количество часто и длительно болеющих детей; появился

устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом. Проведение бесед

в семейном кругу о проблемах сохранения здоровья и способах его укрепления,

совместный анализ традиционных для семьи форм физического воспитания

способствовали более глубокому осознанию родителями значимости целенаправленной

деятельности по привлечению детей к миру движений, ориентации на использование

современной и достоверной литературы, получение консультативной помощи

педагогов, психологов, врачей. Всеми родителями отмечено, что они перестали

испытывать затруднения в организации физического воспитания детей, касающиеся

организации двигательного режима детей разной подвижности, рационального

использования своего свободного времени и т.д. На иной, более высокий уровень

поднялась информационная деятельность ДОУ: все опрошенные родители были

удовлетворены проводившейся в детском саду работой и знали о

ее содержании.

Таким образом, в результате проведенной экспериментальной работы

родители научились глубже понимать важность физического воспитания в семье,

освоили методы привлечения ребенка к миру движений, формирования у него

стремления к сохранению своего здоровья.

III. Подготовка педагогов ДОУ к сотрудничеству с

семьей в области физического воспитания. Для успешной реализации нашей

программы была проведена экспериментальная работа с воспитателями. Основная

цель - подготовка к сотрудничеству с семьей в области физического воспитания.

Для определения основных направлений работы был использован опросник,

выявляющий оценку воспитателями своих умений в области физического воспитания

детей. Анализ полученных результатов позволил наметить и провести цикл

занятий-консультаций и тренингов для овладения педагогами технологией

оптимизации традиций физического воспитания в семье, повышения уровня

профессиональных навыков и умений в области взаимодействия с родителями и

физического воспитания дошкольников, проживающих в условиях Крайнего

Северо-Востока РФ. Организационно-методическим итогом работы было проведение

беседы с воспитателями, на котором анализировались изменения, произошедшие в

физкультурно-оздоровительной деятельности ДОУ. Педагогам также была предложена

анкета, позволяющая выявить их мнение об эффективности использованной программы

оптимизации традиций физического воспитания в семье. В

результате установлено, что организация Семейного Олимпийского клуба на базе

ДОУ способствовала активному привлечению родителей к решению проблемы

обогащения двигательного опыта, оптимизации двигательного режима и оздоровления

детей средствами физической культуры; проведение занятий-консультаций с

воспитателями содействовало оптимизации общения педагогов с родителями,

процесса изучения условий семейного воспитания, диагностической работы по

изучению уровня физического развития, физической подготовленности дошкольников;

элементы программы были использованы значительной частью педагогов в своих

семьях.

В результате проведенного исследования были

сделаны следующие выводы:

1. Семья способна

выполнять ведущую роль в процессе физического воспитания детей при наличии

понимания родителями важности роли и их подготовленности к практической ее

реализации для решения задачи сохранения и укрепления здоровья средствами

физической культуры. Специфика воздействия семьи как особой стимулирующей

среды, в которой формируется здоровье каждого ребенка, определяется

совокупностью ее следующих характеристик: соответствующий пример родителей и

других членов семьи, наличие благоприятного психоэмоционального климата,

актуализация семейных традиций активного отдыха и поддержания здоровья,

соблюдение оптимального режима дня, питания, двигательной активности,

реализация социализирующей функции (присвоение навыков, освоение правил,

осознание границ нормы и патологии).

2. Совокупность

природно-климатических условий Крайнего Северо-востока РФ оказывает

непосредственное воздействие на формирование физиологической нормы профиля

здоровья детей, рожденных и долговременно проживающих в данном регионе. Это предопределяет необходимость особой организации физического

воспитания, на